山手線新大久保駅から徒歩5分という好立地にあるエリート日本語学校。最大1,120人が通うこの大きな学校では、教員の数も80人と大所帯。しかし大規模な学校ながら学生のレベルに合わせて丁寧にクラスが分けられ、一人一人の「夢を形にすること」を目標に日々の教育が行われています。レベル別に教え方の難しさはあれど、そこに面白さを見出せる方にとっては豊富な経験を得られる貴重なチャンスとなりそうです。

そんなエリート日本語学校では、新卒や未経験で教員として働き始めた方も多いそう。最低限のスキルは求められるものの、手厚い研修制度やサポートを受けながら日本語教師への第一歩を踏み出せます。ぜひご一読ください。

エリート日本語学校

仲間 秋子校長先生

10代の頃から海外に興味があったことがきっかけで日本語教師を目指すようになったという仲間先生。大学卒業後、中国へのインターンを経て、都内の日本語学校に勤務。2017年にエリート日本語学校へ。2022年9月、校長に就任。

進学を目的とした学生が多いことが特徴

――まずはじめに、エリート日本語学校さんの特色について教えていただけますか。

当校に通う学生の8割が中国出身です。他にもネパール、モンゴル、バングラデシュなどからの学生がいますが、多くは進学を目指す中国人です。今、中国では就職が難しくなってきていて、よりキャリアを積むために日本の大学や大学院へ進学したいという学生が増えています。モンゴルやネパール出身の学生は、どちらかというとIT技術の習得や自動車関係、観光業などを学ぶために専門学校へ進学するケースが多いように思います。

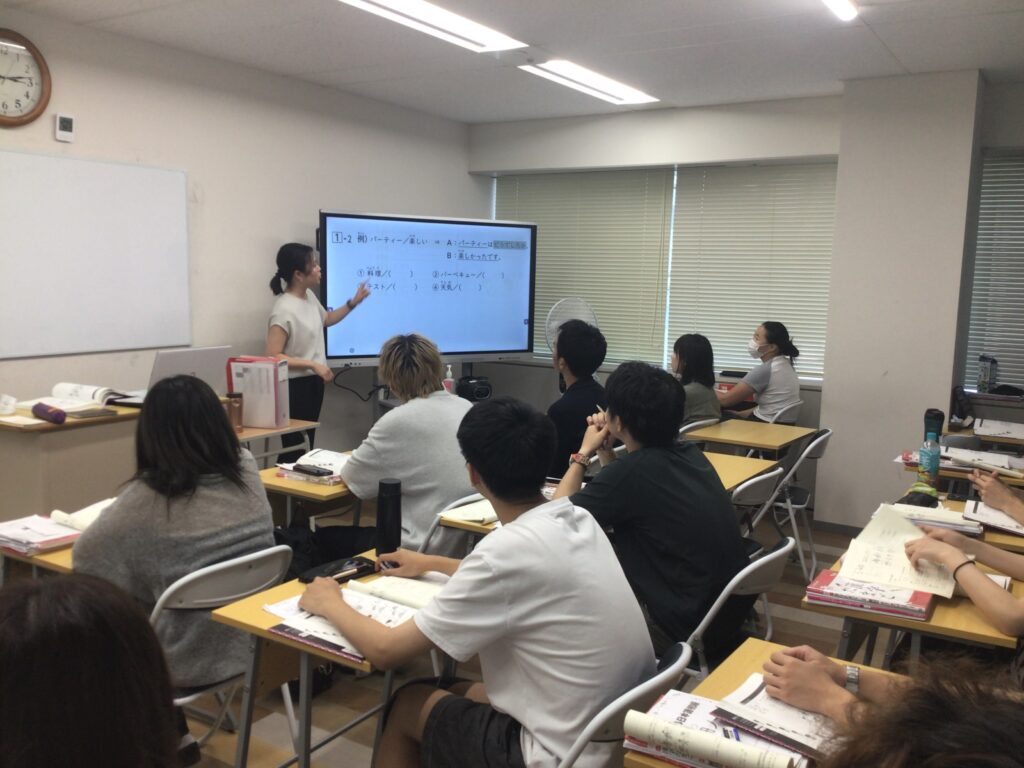

進学を目指す学生が集まるというと、試験のための座学が中心だと思われるかもしれませんが、教育方針としては「日本社会でうまく人間関係を築けるように」という点に重きを置いて、グループワークや発表などの時間を大切にしています。もちろん、試験のためのスキルも必要ですが、言語はあくまでツール。結局はそれを使って日本社会で生活していかなければなりません。そのためには文化的な理解が必要で、ものの頼み方や誘い方など、日本語特有の言い回しや敬語などの実践的なノウハウもしっかり身に着けられるようにと考えています。

――インプットだけではなく、アウトプットを大事にされているのですね。教える側としても工夫しがいがありそうですが、そんな授業を作っていく教員の採用において、どのような点を重視されていますか。

学生の潜在的なニーズも含めて、どのくらい敏感であるかを重視しています。「どうしてこの学生は日本に来たのだろうか」という問いに対してじっくり向き合える方に来ていただきたいですね。

先ほども申し上げましたように、本校は進学目的の学生が多いです。彼らにとっては卒業後が一番大切で、うちは通過点に過ぎません。そのことを常に頭に置いて、どういうことを学生に学んで欲しいのかを考え続けられる方と一緒に働きたいと思っています。

選考方法は模擬授業と面接です。模擬授業では、日本語教師としての基礎が備わっているかを見ていきます。挨拶の仕方や本題までの道筋の立て方、どのような練習方法が有効だと考えているのか、どんな言葉を使って指示しているのか。その場面に応じた日本語を使って、短い時間の中でどこまで学生の力を引き上げられるかを見ています。大体15分から20分ほどです。

面接では本校を選んだ経緯であるとか、勤務のペースの希望などをお聞きし、模擬授業と併せて1時間ほどで終了します。

一人ひとりの学生に向き合い、面白さを見出せる教員を

――教員としての経験は重視しますか?

もちろん経験者は採用しやすいですし、こちらとしても非常に心強いですけれども、実際のところお申し込みいただくのは経験者より未経験の方が多いですね。研修制度も整っていますので、必ずしも経験のある方だけが対象というわけではありません。実際、当校には未経験からスタートした教員がたくさんおります。未経験の方や経験が浅い方は、最初は非常勤として週1〜2回の授業からスタートし、少しずつコマを増やしていきます。

採用が決定しましたら、まずはその方に合うクラスのレベルを決めます。当校は学生の日本語レベルに応じて最大12クラスに分かれているのですが、教え方も気をつけなければいけないこともレベルによって異なりますので、教員もレベル別に分かれて指導をしています。研修で2回ほど授業を見学し、次に教案を作成していただき、実際に授業をしてフィードバックを行います。出席確認システムや電子黒板の使い方など、授業に必要な業務の指示についてもサポートがあります。また、3ヶ月に一度、レベルごとに教員が集まり、進度や教育方針の共有をします。

――初球のクラスと上級のクラスでは、教え方にどのような違いがあるのですか。

初級のクラスは、たとえば一番下の初級1のクラスでは「あいうえお」の書き方から始めます。学生は日本に来る前も少しは勉強して来ているので全く書けないということはないんですが、覚えが不十分なところがあったり書き方が独特になっていたりするので、復習も兼ねて日常会話のフレーズなどと併せて2週間ほど基礎を勉強し、それから本格的に日本語の授業に入っていきます。教員としては、日本語教師養成講座や試験で勉強してきたことがまさに試されるクラスです。あまり日本語を使わずにジェスチャーで指示を出したり、難しい言葉を言い換えてわかりやすくしたり。あとは、既に習った文型の枠の中でいかに授業を進めていくかを、かなり意識して教えることになります。

中級のクラスになっても変わらず既習文型を意識しなければなりませんが、ちょっと教師が難しい言葉を使っても学生が自分で推測をしながら聴く必要も出てくるので、教員側のコントロールは少なくて済みます。その代わり類義語や類似文型がたくさん出てくるので、用法の違いを実際の場面で見せながら教えることが大切です。ですから日頃の日本語に対する観察力や日本語自体にフォーカスした勉強・準備が必要になってきます。

上級のクラスにいるのは日常会話は問題なくできる学生たちで、主に専門学校や大学受験向けの勉強をしています。時事問題やグローバルな環境問題などについて実際に議論を行うのですが、論理の立て方はもちろん、意見を伝えるタイミングや相手の意見の聴き方、反対意見への反応など意識して指導します。教員には、学生のニーズに応じてどのような問題についてどこまで議論するのかを決定し、問題点を整理した上で学生に投げかける力が求められるかと思います。

こうした違いがあるので、「未経験なので初級からがいい」と言う先生もいますし、「学生とより深いコミュニケーションをしたいから中級で」と希望する先生もいます。ちなみに私自身は初級が好きです。難しさもあるんですが、やる気がみなぎっている学生が多いので。授業運びも工夫次第で楽しくできることが多いので、手応えがあって好きなんです。ただ常勤になればどのレベルも対応してもらう必要がありますので、それぞれのレベルで面白さを見出していける方がいいなと思いますね。

――1000人もの学生さんがいるからこそ、細かいレベル分けがなされていると言えますね。そしてレベルごとに難しさと、それ故の面白さがあることがわかりました。授業以外にはどんな業務がありますか。

学校運営関連の業務があります。健康診断の開催にあたって健診業者との打ち合わせを持ったり、事前準備の連絡をしたりですね。課外授業も行いますので、その日程の調整や連絡もします。課外授業ではバーベキューをしたり、川越に行ったりします。学内でもイベントをしているんですが、防災訓練や就職説明会などの真面目なものと、落語鑑賞や着付け体験など楽しいものをバランスよく行っています。

――本当に机に向かう勉強だけでなく、さまざまな体験を通した学びを大切にされているのですね。では最後に、応募を検討されている方に一言お願いいたします。

本校に興味を持ってくださってありがとうございます。未経験で不安だという声をよく聞きますが、本校ではたくさんの未経験の教員を受け入れて来た実績がありますので、まずは安心してご応募いただければと思います。

ーー仲間校長先生、この度はありがとうございました。