福岡市西区で2025年4月に開校したばかりのゲートウェイ日本語学校。開校と同時に、文部科学省の認定日本語教育機関として認められました。現在の学生数は30名弱ですが、将来的には規模を拡大し、100名の学生を受け入れる予定です。

同校では、日本社会で求められる「礼節」や「マナー」の指導を徹底し、挨拶や掃除活動といった実践的な活動を通して、教育活動を行っています。今回はその教育方針や教員生活について、副校長である出口先生に詳しいお話を伺いました。

ゲートウェイ日本語学校

教務主任 兼 副校長 出口 未奈先生

小学生の時にテレビドラマ『ドク』で日本語教師という仕事を知り、目指すようになったという出口先生。

大学卒業後は複数の日本語学校や専門学校で教壇に立ち、23年より同校の教務主任 兼 副校長として、学校立ち上げからかかわりました。

挨拶や礼儀を徹底し、日本で愛される人材に

――2025年4月に開校されたばかりですが、現在どのような学生が在籍していますか?

この4月にネパール出身の学生28名が入学し、現在2クラス稼働しています。18~24歳ぐらいの若者が多いですね。初めのうちは生活面で慣れないことが多かったものの、夏頃から日本語での楽しい会話が増え、ジョークも言えるようになってきたかなという印象です。学生の定員は100名です。4月、10月、翌年4月にそれぞれ2クラスずつの入学があり、計6クラスで100名が定員です。10月にまた32名が入学しますが、次はネパールに加えてスリランカ、バングラデシュ、ミャンマー出身の学生が入学予定です。現時点では、学生の6割ぐらいが専門学校を希望していて、あとは大学進学や就職を目指す学生もいます。

――学校の特色や強みを教えてください。

日本社会で必要とされる礼節やマナー教育に力を入れている点が一番の特徴だと思います。日本語の習得だけではなく、日本の生活に馴染むことを目指します。

以前、当校校長が専門学校で校長を務めていた際、いろんな企業さんを訪ねて、どのような人材を求めているかヒアリングをしたそうです。すると、どの企業さんも「日本人に好かれるキャラクターや日本人が一緒に働きたいと思うような外国人材を求めている」と回答したそうです。日本にいる外国人の方は、文化の違いもあって「礼儀がなってないな」「マナーも守れないのか」というような厳しい目を向けられたり誤解されてしまうことがあります。こうした衝突を避けるためにも、当校では日本で好まれる作法や所作から指導しています。例えば、挨拶する時も歩きながらじゃなくて、一旦立ち止まって「おはようございます」というだけでも、印象が違いますよね。授業が始まる前の挨拶もそうです。チャイムが鳴ったら立って、必ず椅子を全員が中に入れてから、リーダーの「よろしくお願いします、礼」の号令に合わせて全員が「よろしくお願いします」と頭を下げます。細かいことですが、一つひとつの動作を丁寧にこなしてから、授業を始めるようにしています。

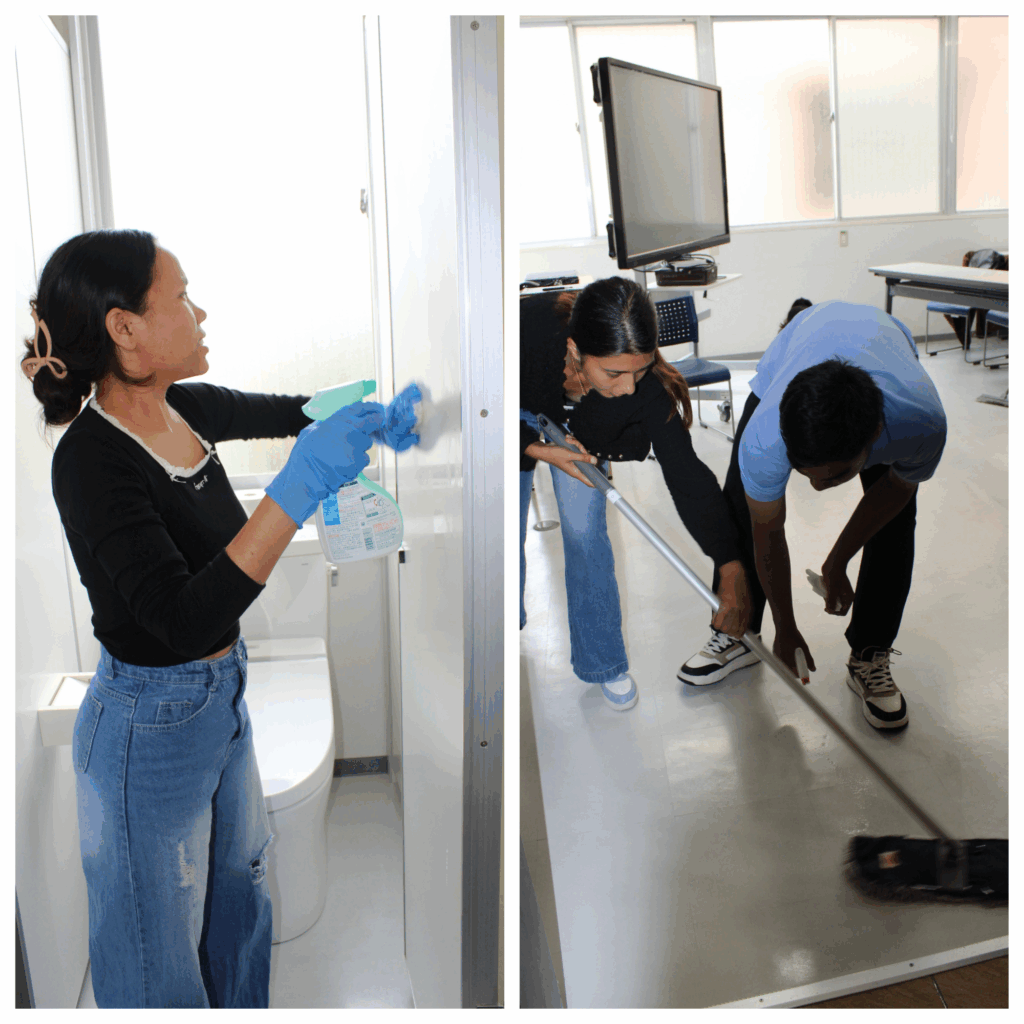

清掃の仕方も始めに教えています。来日してすぐ、言葉が分からないながらも、ちりとりとかほうきなどの掃除道具の名前を覚えてもらい、校舎を清掃する時間を設けています。これは教員が生徒に教えれば早いのかもしれませんが、当校では一人ひとりの自主性を伸ばすために生徒同士で教えさせるようにしています。新入生が来日したら、在校生が率先して教えたり助けたりするような校風が醸成されるように、仕組みづくりを行っているところです。

――日々指導する中で、学生さんたちの成長の手ごたえを感じますか。

そうですね。入学時に比べて、生徒たちは日本語力もそうですが、コミュニケーション能力が日に日に成長していますね。学校生活の中で「先生、これは日本語で何ですか?」などと積極的に質問してきてくれます。何より、掃除もかなり上手になりました。今後、日本での生活で、アルバイト先で掃除をする機会も必ずあると思いますし、就職後も、自分のデスク周りやロッカーは、言われなくてもきれいにしますよね。社会人として、会社の規範として、「自分の身の回りのことを整頓してから仕事を始めましょう」というルールがある職場は多いです。そんな先のことも意識してもらいたくて、私たちも日々の生活の中で教えています。

教職員に求めること

――30名弱の学生に対して、教職員は何名ですか。

フルタイムの専任講師は8名、非常勤講師が5名在籍しています。授業に関しては専任が受け持つ割合が多いです。今は専任だけ募集していますけれども、次年度も4月に入学者がいますので、教職員も層を厚くしていきたいですね。

――採用の際に重視している点や、「こういう人に来てほしい」というお考えを聞かせていただけますか。

当校の教育理念をしっかり理解し、賛同していただけることが第一ですね。先にもお話ししたように、当校の教育活動は、実用的な日本語を身につけるとともに、礼節の習得、自主的に物事を考える“自律学習”に重きを置いています。教職員全員が同じ熱量で教育に力を注ぐことが大切だと考えていますので、まずは同じベクトルの方がいいですね。

――面接時は模擬授業もあるそうですが、どんなことを見てらっしゃいますか。

本校のメインテキストの中から模擬授業していただく範囲を事前にお伝えし、面接日には教員を学生役として、実際の授業を想定して実演していただきます。教壇に立ったときに学生をよく見ているか、全体に気を配って目線を動かしているかといった立ち振る舞いや、基本的な進行に問題がないかを見ています。学生と向き合って作り上げていく授業なので、明るい表情でしっかり学生の方を向いて進行できていることが大事ですね。本校ではパワーポイントで作成した教材を中心に授業を進めますので、パソコンや電子黒板の操作に慣れていらっしゃる方だと、さらに良いですね。

――日本語教師未経験でも応募できますか。

経験は問いません。未経験者へのサポート体制としては、サポート役の専任教師を一人つけ、授業見学や教案のチェックを行っています。授業見学は3ヶ月の研修期間のうちに行い、学生のコントロールの仕方や指示の出し方などに関してアドバイスします。

仕事のやりがいと教員生活について

――授業以外の業務には、どんなものがありますか。

まだ学校が新しく、教材のストックが少ないので、教材の研究や作成をしています。担任を持っていれば、学生管理システムを使って、学生の生活指導や出席管理も行います。そのほか、試験問題の作成や、入学希望者の日本語のレベルチェックをすることもあります。専任講師の場合、学内外のイベントの企画や運営も行います。たとえば今月は防災学習で防災センターに行ったり、体育館を借りてスポーツイベントを開催したりする予定です。

――日本語教師という仕事のやりがいや、この仕事で大変なことについて教えてください。

やっぱり、学生の日本語力がみるみる上達して、成長していくのがわかるのは、大きなやりがいだなと思っています。日々、学生に声をかけるうちに、最初はぎこちなかった子や少し固かった子が、いつの間にか自然にコミュニケーションが取れるようになっていることがあります。「日本人の友達ができました、先生!」と嬉しい報告をしてくれることも。そういう学生との何気ないひとときが楽しいですね。

学生たちにとって、在学期間は人生のほんの一部、たった2年間です。でもその2年間で、将来へのステップが開けていく。その期間に立ち会えることが、何よりの楽しみとやりがいだと思います。

逆に大変なのは、授業をいくら一生懸命準備しても、その通りにならないところでしょうか。授業はライブなので、自分が考えている通りに進まないし、思わぬところでつまずいて時間がなくなることもあります。特に経験が浅いうちはとにかく準備に時間が割かれて、一コマの授業のために数時間考えることもよくあります。それなのに、当日は思ったように進まない。経験が蓄積されていくと予測できることが増えますが、それまでは大変かもしれませんね。新しい情報や教材は日々増えているので、今も学ぶことばかりです。

これから入られる先生方に向けて

――最後に、求職者の方へアドバイスやメッセージをお願いします。

文部科学省の認定日本語教育機関制度が始まるにあたり、当校は新規開校の際に認定を受けました。昨年春ごろから学校の教育課程を作成し、教科書選びやカリキュラムの組み方を考えてきました。認定校として、新しい日本語教育のあり方や日本語教育の参照枠を取り入れる中で、先生たちの想像力やアイディアを活かし、チャレンジする機会は多いはずです。そういう意味では、他の学校ではできない経験ができると思います。

まだ新しく小さな学校ですけれども、教職員はみんな明るく、いい意味で遠慮がない雰囲気です。みんなで意見を出し合える、非常に風通しの良い職場だと思っています。新しい日本語教育の形を一緒に作っていけると思いますので、新しいことにチャレンジしたい方にはぜひ来ていただけたら嬉しいです。