都内屈指の学生街、高田馬場で1992年に設立された早稲田外語専門学校。大学受験予備校の早稲田ゼミナールを運営する学校法人湖南学園が母体で、当初は総合英語学科を、2000年には日本語学科を開設しました。

小規模校ならではのアットホームな雰囲気で、教員と学生の距離の近さが魅力の一つ。未経験からスタートした教員も多く、研修制度などサポート体制も万全です。さらに教材・業務のデジタル化やオンライン授業など、DXを積極的に活用し、教員と学生双方にメリットのある学びの形を模索しているといいます。同校で教務主任をつとめる鎌田千陽先生に、学校の魅力やこの仕事のやりがいについてお話を伺いました。

早稲田外語専門学校日本語学科

教務主任 鎌田 千陽先生

学生時代の英国留学を機に日本語教師を目指し始めた鎌田先生。複数の日本語学校で経験を積み、2006年より同校で非常勤講師として勤務。07年より専任講師となり、10年より教務主任を務めます。

マニュアル通りではない、自分流の工夫やアレンジを楽しんで

――まず貴校の特色を教えてください。

当校は学生の定員が160名と小規模な日本語学校です。1クラスの人数も15~20名程度なので、学生一人ひとりに対してきめ細かな指導ができます。在籍しているのは中国や韓国、台湾などアジア圏出身の学生が中心で、最近はミャンマーからの学生も増えてきているほか、欧米出身の学生もいます。年齢層は比較的高めで、大学を出たり社会人経験がある学生も多いです。当校を卒業した後は専門学校や大学院への進学も増えています。8割近くが進学して、あとは自国の大学に復学したり、仕事に復帰したりというケースも。年齢的にも落ち着いていて勉強に慣れている学生が多いので、他校での経験のある先生方はよく「この学校の生徒は教えやすい」とおっしゃいます。

授業では「使える日本語を習得する」ということを目標としているので、講義よりも学生同士のペアワークなどをメインにしています。校舎を共有する総合英語学科には日本人の学生も多数在籍しているので、ロビーで一緒に食事をしたり合同イベントを催したりと、交流もさかんです。

また当校の大きな特徴の一つが「ハイブリッド型」の授業運営です。コロナ禍を機に、どのような環境にあっても学びを止めることなく、同じ質の授業が受けられる体制づくりに注力してきました。たとえば入学までに諸事情で入国が間に合わない学生が時々いますが、従来はそのような場合当然授業は受けられず、来日してから補講を受けたりして遅れを取り戻すのが大変だったんですね。今はそのような学生には自国からオンラインで授業に参加してもらうことで、入学が遅れてもスムーズにクラスに合流できます。教職員にもメリットがありまして、たとえば家族が感染症にかかったとか、交通機関が止まってしまったなどの事情で出勤できない際に、自宅からオンラインで授業を配信することができるようになっています。

――オンラインやデジタルをかなり活用していらっしゃるんですね。

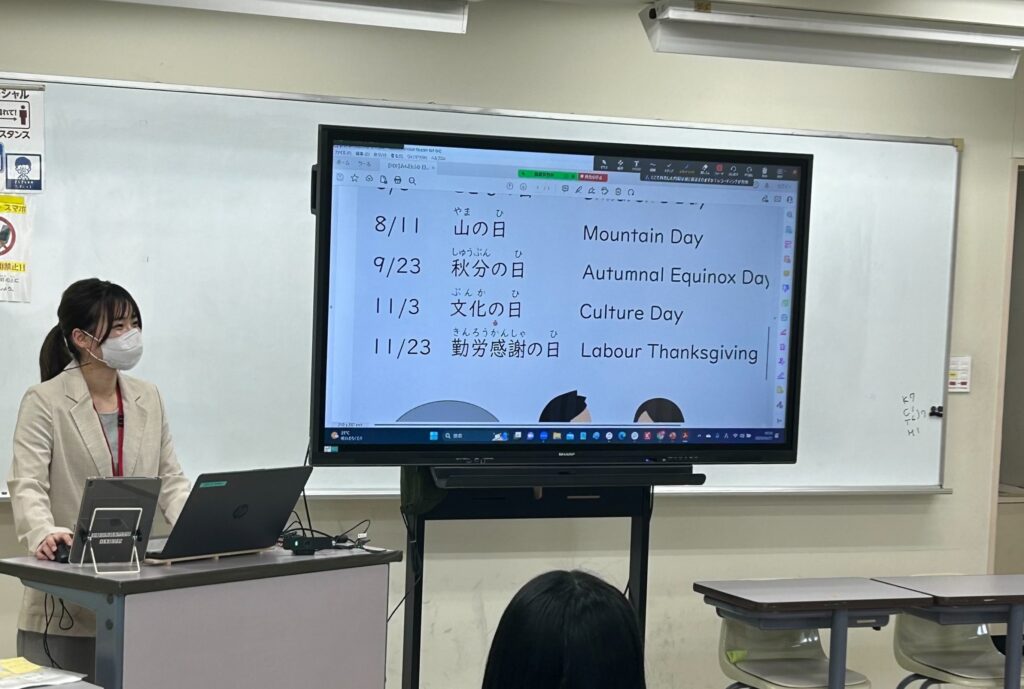

そうですね。当校では出席簿や授業記録、成績表などはすべてオンラインで管理しています。小テストなども以前は紙でしたが、今はグーグルフォームに回答する形式をとっています。初級クラスだけは手書きで覚えなければいけないことも多いので紙を使っていますが、中級以上はすべてデジタルです。その場で採点できるので、教員が残業して丸つけをする手間もなくなりました。各教室に電子黒板も完備していて、教員はWordやPowerPointで作った教材を映しながら授業を進めます。ですから、PowerPointで資料を作成したことがないとか、電子機器の扱いが苦手で抵抗があるという方はちょっと難しいかもしれません。ただ、当校にもデジタルに不慣れな教員が何人もいましたが、苦手意識を持たずに教わった通りにやってみると案外すんなり習得できています。なので意欲次第だと思います。

――教材は先生方の自作なんですね。

PowerPointの資料が最初から用意されていて、それを授業で流すだけでいいという学校も中にはあるようです。確かにそれだと楽なんですけど、教員としての成長は難しいのではないかと私は思います。実際そのようなやり方の学校で何年か勤務していた先生が当校に転職してきた時に、日本語教師として教えなければならない基本的なことがほとんどできていなくて、学生の質問にもまともに答えられなかったんですね。その先生は当校で3か月間の研修を受けたことで教え方のポイントをつかみ、教材も自作するようになって、学生の質問にも的確に答えられるようになりました。今は当校の大事な戦力として活躍中です。

私も自作の教材を持っていますが、毎年少しずつ編集して変えています。学生もクラスもその年その年で性質が違いますから、教え方も当然変わりますし、そうやって自分で考えて教材を作ることが教員としてのレベルアップにもつながるはずです。

もちろん「こういうことをポイントにして授業を進めてください」というガイドラインはあるんですが、先生方にはそこにひと工夫加えて自分流のアレンジを楽しんでほしいですね。

――教職員の方にはどんな姿勢やスキルを求めていますか。

当校に在籍している教職員は非常に勉強熱心だったり、チャレンジ精神が旺盛な先生が多く、コロナ禍のような事態に直面した時も「何とかなるでしょう」と前向きでいてくれて、とても頼もしかったです。なので、新しいことを一緒に学ぶ姿勢のある方、チャレンジ精神がある方に来ていただけるとうれしいですね。

採用面接の際の模擬授業では、臨機応変に対応できるかどうかを見ます。学生たちの特性や日本に来ている目的も年々多様化しているので、柔軟な対応ができる方がいいですね。どんな質問が飛んで来てもうまく返せるとか、たとえうまく返せなくても「あとで教えるね」という感じで落ち着いた対応ができるといいと思います。

経験者にも未経験者にもスキルアップのための手厚いサポート

――日本語教師未経験でも大丈夫ですか。

問題ありません。当校にも未経験からスタートして何年も頑張ってくれている教職員がたくさんいます。ずっと一般企業に務めて60代で日本語教師としてデビューしたような方も何人もいます。

未経験の方には研修や勉強会、デジタル機器のデモンストレーションを実施するほか、3~6か月にわたってベテラン教員が教案や教材を丁寧にチェックし、授業後のフィードバックやアセスメントを繰り返します。未経験者でなくとも、スキルに不安があればいつでも研修を受けることができます。

最近は未経験で専任講師を希望する方も多く、学生としっかり向き合いたいという思いがあるのは素晴らしいことだと思います。一方、最初は熱意があっても、慣れない教材作りや勉強が辛くなってすぐに辞めてしまうケースも少なくありません。当校のサポート体制はかなり手厚いですが、中にはそれを重荷に感じてしまう方もいるのかもしれませんね。ご自身のスキルアップのためだと思って楽しんでもらえたらありがたいのですが。

――授業以外にもイベントや校外活動がありますか。

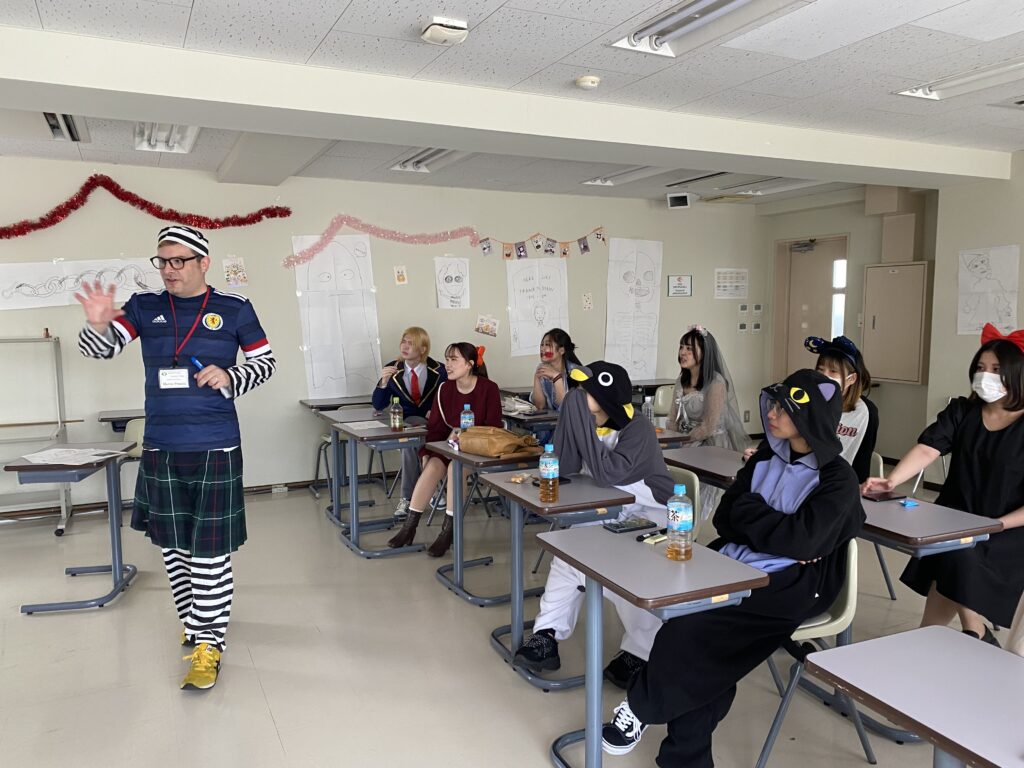

クラス別活動では、日本人のゲストを呼んでプレゼンテーションをしたり意見交換をする機会を設けたりしています。進学目的だけではなく、日本文化に惹かれたことがきっかけで来日している学生もかなり多いので、日本ならではの行事やイベントは積極的に取り入れていますね。あとは英語学科の学生と合同でハロウィンイベントを開催したり、夏祭りに合わせて浴衣を着る体験をしたり、自国の民族衣装を着て披露する機会も設けたりしています。もちろん協力してくださる先生方には校外活動の引率費や学校行事参加費をお支払いしています。

――このお仕事のやりがい、大変なこと、両方教えていただけますか?

やはり一番のやりがいは、学生と一緒に成長ができること、学生の成長を見届けられることだと思います。留学生が学校に求めるものや留学生を取り巻く環境は年々変化しているので、そこに対応するのは大変なことです。でも私たち教員が授業のために準備したことに対して、学生たちは全力で応えようとしてくれるので、私たちも彼らのニーズに応え続けたいですね。

決して楽な仕事ではありませんが、何年も前の卒業生がふらりと会いに来てくれたり、日本で立派に働いている姿を見せてくれたり、家族や恋人を紹介してくれたりするとやっぱりうれしいですし、こちらの「サポートしたい」という気持ちが伝わっているんだなと実感して温かい気持ちになります。

留学や進学、就職という学生の人生の岐路に立ち会えることはこの仕事の大きな魅力です。ぜひ多くの方に挑戦していただきたいと思います。

――ありがとうございました。